产品内卷!如何找竞争空位?

要说清产品内卷,这件事,先要从品类、认知说起。

为什么品牌背后是品类开始?

产品内卷,

认知的同“值”化

这里面有3个基本假设:

消费者以品类思考,以品牌表达;

记忆的基本单元是品类单元;

心智的基本特征

1、消费者以品类思考,以品牌表达

这是终极更是初始值,准确的说是两种情况:当没有品牌时,消费者以品类表达需求本身(给我来杯水);当有品牌时,消费者以品牌表达需求(给我来瓶农夫山泉)。

需求的洞察在于对消费者日常化的、口语化的表达。对于消费者日常需求表达的洞察,就是营销基础的源代码。

这个源代码,决定了你如何理解营销、如何做营销——营销以人为始、需求到人为止。

2、记忆的基本单元以品类为单元

你可以把消费者有关品牌的记忆,理解为一个个的小抽第。不同类的品牌会放入不同的小抽第里,小抽第的分类标签是品类。

一个小抽第(品类)只能放(记住)7-9个品牌。记忆以品类为单元,以品牌个数7-9位上限,多了记不住,为此数一数二最关键。

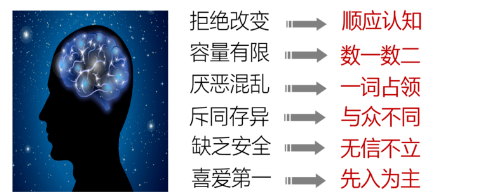

3、心智的6个基本特征

这6个基本特征是理解消费者心智的核心,甚至也是定位的法门。

1、拒绝改变, 2、容量有限, 3、厌恶混乱, 4、斥同存异, 5、缺乏安全, 6、喜好第一。

所以,对应了我们做品牌的6个基本原则:

1、顺应认知, 2、数一数二, 3、一词占领, 4、与众不同, 5、无信不立, 6、先入为主。

要实现与众不同的不同,在于击穿消费者认知的阈值,从而达到认知区隔的效果。现在都在说企业内卷,什么是内卷?

其实,内卷的核心不就是产品的同“质”化吗?其实,也不是产品的同质化,而是消费者对于产品认知的同“值”化。也就是,认知的阈值没有被击穿,不够与众不同。

如何有效的击穿阈值,就是要另起一行,别开生面;创造新的物种,新的品类(这是一级效率),因为:“物种的不同是大不同”;新物种天然就自带新认知。

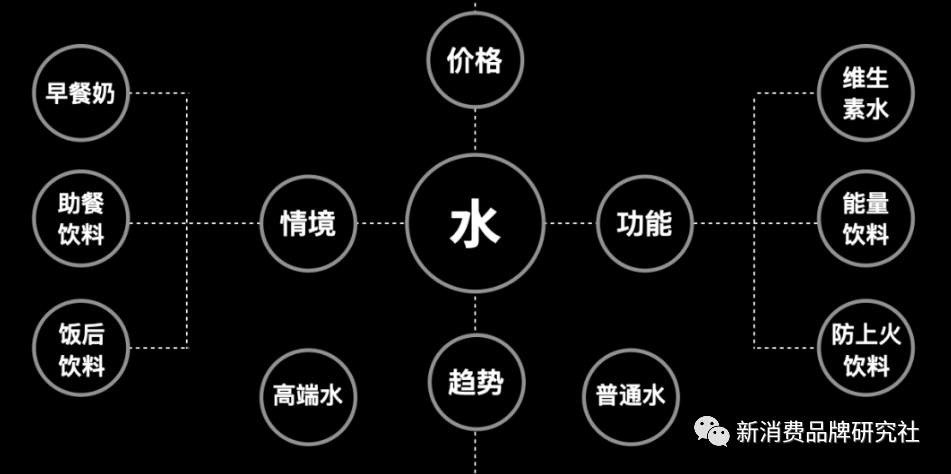

当然不只是要理解,还要深刻的理解就要从品类和分化的角度看:为什么品类有力量?

什么是品类?

品类是指消费者对相关信息的归类、存储、命名。

对于商业的价值在于归类、存储、命名。一个命名就是一个分类,一个分类就代表了一种消费的需求,归类、存储、命名,直接影响到消费者购买的选择。

消费者以品类表达需求,以品牌选择产品。可乐还是雪碧、星巴克见、打滴滴、品牌的全部价值在于当消费者需求产生时,是否用你的品牌表达需求。

要么开创一个新品类,

要么分化一个老品类

品类不变的底层逻辑是对接客户需求的价值不变——品类对接需求,消费者以品类思考,用品牌表达——来瓶可乐、喝点星巴克、滴滴一下。

可乐=可口可乐、星巴克=咖啡、滴滴=打车,品牌占据(代表)品类,便是抓住了消费者底层需求的最短路径。

品牌是冰山一角,而品类则是整个冰山——了解品类,才能更加了解生意。

品类的三个逻辑:

品类不是原因,而是结果:新品牌选择一个什么样的品类入局,在很大程度上就预示了结果——老产品是多余的,创新有理。

消费者以品类思考,以品牌表达;

品类是母体:消费者以品类对接需求,用品类表达需求,用品牌选择产品。

创新细分品类,是差异化最粗暴、最直接的表达方式。

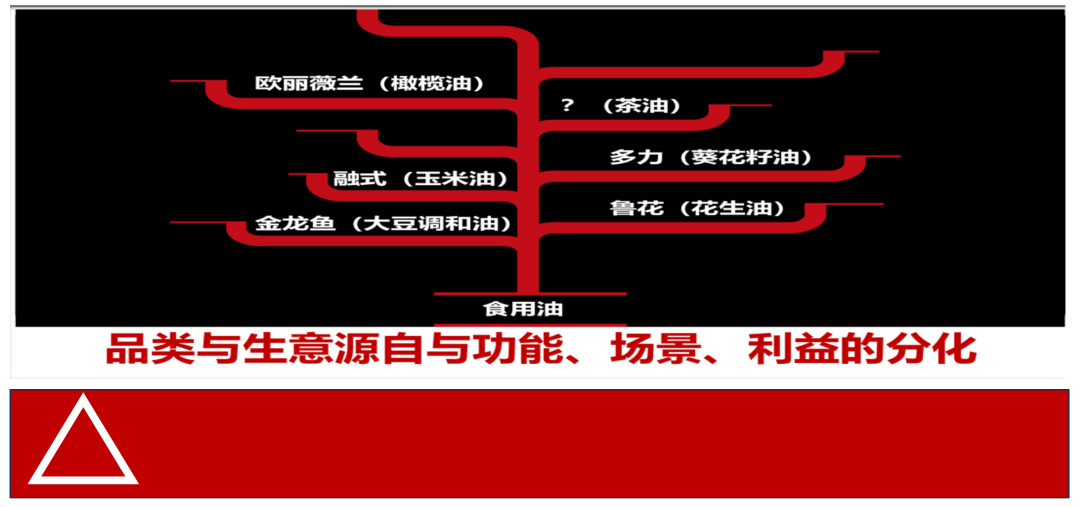

对原有品类分化的洞察:

深刻理解品类是品类分化的基础

品类是消费者口语化的表达,对接需求、表达需求。

做品牌的价值就在于品牌=品类,这个等号画的越快越值钱

如何理解分化

发现和选择品类机会,是企业家的首要的经营决策

品类分化带来了新的市场空间,分化是商业发展的原动力

在一个竞争激烈的价格带展开战争,显然是不明智且需要更多资源的

新的媒介产生新内容、新的内容带来新人群、新的人群促发新的品牌机会

品类分化带来新的市场机会:在品类分化的过程中更容易做出新品牌。

只有新的品类才能带来新的认知、新的认知带来新的品牌机会——经营决策的80%来自于你如何发现品类分化的新机会。

19-21年这三年能够出来的新品牌大都是基于对品类的分化而得以出现的。

从传统麦片品类分化出了,冻干水果的麦片,王饱饱麦片

从传统燕窝品类分化出了,鲜炖燕窝,小仙炖

从传统卤鸡爪品类分化了,先炸后卤更好吃的虎皮凤爪,王小卤

需求的原点从未变化,变化的只是满足需求的方式,新的品类机会或品类特性机会,才是品牌新机会。

“分化”的力量使世界变得丰富多彩,世界万物皆源于“分化”,而“分化”是物种发展的必然趋势《物种起源》。

三个逻辑:

1、品类不是原因,是结果、

2、生意的价值就在于品牌=品类,这个等号画的越快、越值钱、

3、分化、创新细分品类,是差异化最粗暴、最直接的表达方式。

逃离内卷,聚焦两度

逃离内卷,聚焦两度:力度(产品力);清晰度(消费者)

集体无意识的意识底层,表现在经济、文化、人文,更埋藏在人所以为人的不变的DNA和源代码。

这个DNA、源代码是什么?

黑格尔认为:人类历史的发展,最根本的推动力是心理,是人、人类希望“被认可”的心。

首先《定位》:竞争的终极在心智,品牌是占据心智的工具。

在此基础上有了3种基本定位原则:

1、领导者定位、 2、关联定位、 3、重新定位(给竞争对手)

其次是《商战》:四种基本模型:

1、进攻战,

2、防御战,

3、侧翼战,

4、游击战。

四种基本商战模型是基于竞争对手而言的。

就是孙子兵法里说的:知己知彼的,知彼(竞争对手)。

所以,定位的前提是基于竞争的,伟大的敌人,才有伟大的成就。

我们的敌人是谁,我们的朋友是谁,这是革命的主要问题。

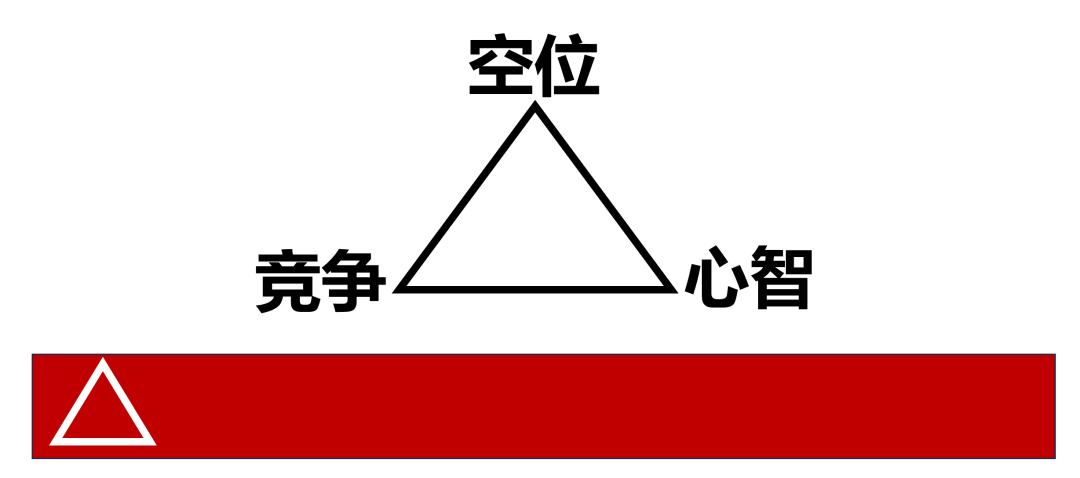

企业竞争增长革命的首要问题就是——空位。

然后是《聚焦》:凡战略必然涉及取舍,战略的核心不在战,而首先是战略的略(忽略)。

就是不做什么,才能做好什么;

不做什么,才有更多的精力做专什么,做精什么、做透什么。

通过聚焦对外占据“第一”,建立优势认知;对内减法做乘法,集中优势资源。

那问题来了,聚焦,聚焦——聚到什么程度才算找到了焦点。

比如:方太聚焦到高端厨电,打赢了西门子;老板聚焦到了大吸力打赢了方太。

凡事一方面是过犹不及,劲使大了;一方面是行百步,半九十,压根就没走完。

这里就涉及到了聚焦的度的问题。

度的程度在哪里,我想大概就是3个方面:

1、竞争对手、 2、心智空位、 3、企业禀赋带来优势基础。

谈聚焦的度的本质还是要回到消费者端,因为定位的核心成果是品牌占据认知优势。

为此,判断的标准是企业聚焦的动作是否在消费者端形成清晰、具体、具象化的认知优势。

比如:提到XX品牌就想到了XX产品;提到了XX产品首先想到了XX品牌。

从XX品牌到XX产品、从XX产品到XX品牌,这个消费者无意识的反应,才是度的评价与度的量。怕上火,喝王老吉呀。

最终落到《品牌的起源》:为什么是品牌的起源,因为回答了本质的问题、回答了品牌的终极问题——品牌的寄生母体是品类,品牌的强大是因为母体(品类),同样品牌的消亡也是因为母体(品类)的没落。

你要找到五月花,才能发现新大陆,而不是泰坦尼克号。

这里就涉及到形与势的理解。

品牌是形,品类是势。

善战者,求之于势,这个势就是品类红利与品类的生命力;这个势就是品牌原力觉醒的原力所在。

我们什么都没错,但我们输了——诺基亚。诺基亚就输在了功能手机品类的消亡之上,当然还有摩托罗拉、还有爱立信、还有黑莓。

有人输,就有人赢了,苹果赢了(新一代智能手机)大获全胜;小米赢了(直销版的智能手机)华为赢了(商务人士的首选)从功能机到智能机,如今折叠屏又是一轮新机会。

品牌的强大在品类的换代、迭代之中。

为此,开创和主导一个新品类是品牌战略的首选或者说是品牌战略的最佳实践,因为找到了——空位。

所以,聚焦的度在这个层面,可以理解为:聚焦到消费者心智中一个清晰、明确、具体的品类之上。

当然,需要明确的是:要区分真品类、伪品类;具象品类、抽象品类。度的力度核心还是在消费者那里形成清晰的认知——占据空位。

所以,聚焦的度的一个是力度(产品力),一个是清晰度(消费者)。

力度是企业减法之后能不能做乘法释放出聚焦的能量。

一个是释放这个能量在消费者端形成了认知的清晰度,这个清晰度越清晰,空位占据的就越有力。

32万家店,川菜成为全国第一大菜系!辣已成80后最喜欢的口味...

如何定价才能让客户持续购买?

价格战不是出路!下一个出局的会是谁?

餐厅营运优化与系统重塑

合作/投稿/咨询等,欢迎骚扰O2O君!

电话/微信号:13392164760